Impulsvortrag von Larissa Weigel beim Good Energy Festival in Heidelberg:

Meine Straße, mein Zuhause – Und was hat das mit Verkehrsberuhigung zu tun?

Ich bin beim Radentscheid Heidelberg. Wir setzen uns für die Verkehrswende in unserer Stadt ein. Dazu gehört natürlich auch das Thema „Verkehrsberuhigung“.

Verkehrswende wird meistens nur in Zahlen diskutiert, d. h. “wie viele Menschen verwenden welches Verkehrsmittel wie häufig?”. Der wirklich spannende Aspekt, nämlich “wie wirkt sich der Verkehr auf die Lebensqualität und unser Zusammenleben in der Stadt aus” bekommt erstaunlich wenig Aufmerksamkeit, Das gilt für Politik, Verwaltung – aber auch für die Bevölkerung.

Und deswegen möchte ich jetzt dazu anregen, den Begriff “Straße” gedanklich neu zu besetzen und zwar als Raum für Begegnungen und für Bewegungsfreiheit – und möchte Sie und euch ermuntern, selbst aktiv zu werden.

Ich stelle zunächst eine Studie vor und zeige dann kurz ein praktisches Beispiel – und zwar von der Straße, in der ich wohne.

Erst einmal zur Studie: Donald Appleyard – Architekt und Städteplaner – hat in San Francisco drei weitgehend vergleichbare Wohnstraßen untersucht, die jedoch einen relevanten Unterschied aufwiesen, nämlich die Menge des Durchgangsverkehrs. Bei einer Straßen waren das täglich ca. 16.000 Autos, bei der zweiten ca. 8.000, und bei der dritten verkehrsberuhigten Straße waren es ca. 2.000.

Zum Vergleich

16.000 Autos entspricht ungefähr der Sofienstraße

8.000 Auto fahren täglich – in einer Richtung – durch die Kurfürstenanlage

2.000 Autos entspricht ungefähr 2 Fahrzeugen pro Minute

Appleyard hat eine Umfrage entwickelt und dabei drei zentrale Fragen gestellt:

1) Mit wem haben Sie in Ihrer Straße Kontakt und wen kennen Sie?

2) Wo halten Sie sich auf Ihrer Straße mit Ihren Nachbarn auf?

3) Wo ist Ihr Zuhause auf dieser Straße?

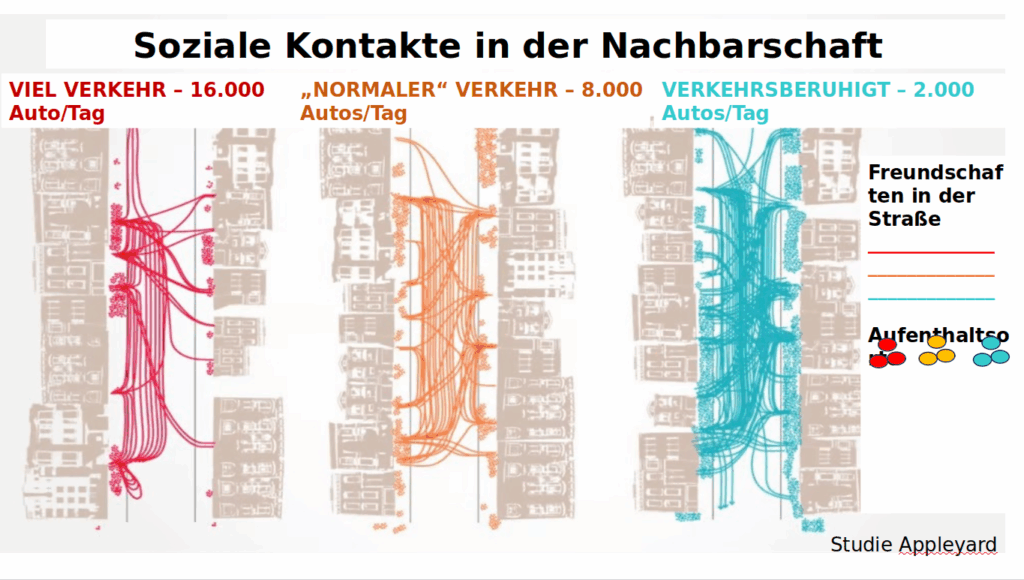

Appleyard bat die Befragten, auf einer Graphik ihrer Straße mit verbindenden Linien einzuzeichnen, mit welchen Nachbarn sie im Kontakt stehen. Mit Punkten sollten sie darstellen, wo sie sich auf der Straße aufhalten. Hier die Darstellung.

Auf den ersten Blick sehr chaotisch, aber ich erläutere das kurz:

Links (rot) sehen wir die Wohnstraße, durch die täglich 16.000 Autos fahren. Es gibt einige Kontakte (verbindende Linien zwischen Wohnort und den Bekannten oder Freunden).

Und auch Treffen finden auf der Straße statt (Punkte).

Bei 8.000 Autos pro Tag (Wohnstraße orange) kennen sich schon mehr Menschen – insbesondere auch über die trennende Autostraße hinweg – und der Straßenraum dient schon mehr als Ort für Begegnungen unter Nachbarn und Nachbarinnen.

Recht die verkehrsberuhigte Straße: Hier sehen wir ein dicht gewobenes Netz, es gibt es einen regen Austausch. Und wir sehen auch, dass der gesamte Bürgersteig als Treffpunkt genutzt wird.

Das leuchtet sofort ein: Starker und schneller Autoverkehr zerteilt den Straßenzug, schränkt die Bewegungsfreiheit der Anwohnenden ein, und Lärm, Abgase und die Gefahr, die von Autos ausgehen, machen das Umfeld als Aufenthaltsort unattraktiv. Die Folge sind Anonymität und größere soziale Isolation am eigenen Wohnort. Und auch das Gefühl von Zugehörigkeit und Zuständigkeit sinkt, denn es gibt kaum eine Möglichkeit, das eigene Umfeld aktiv zu gestalten.

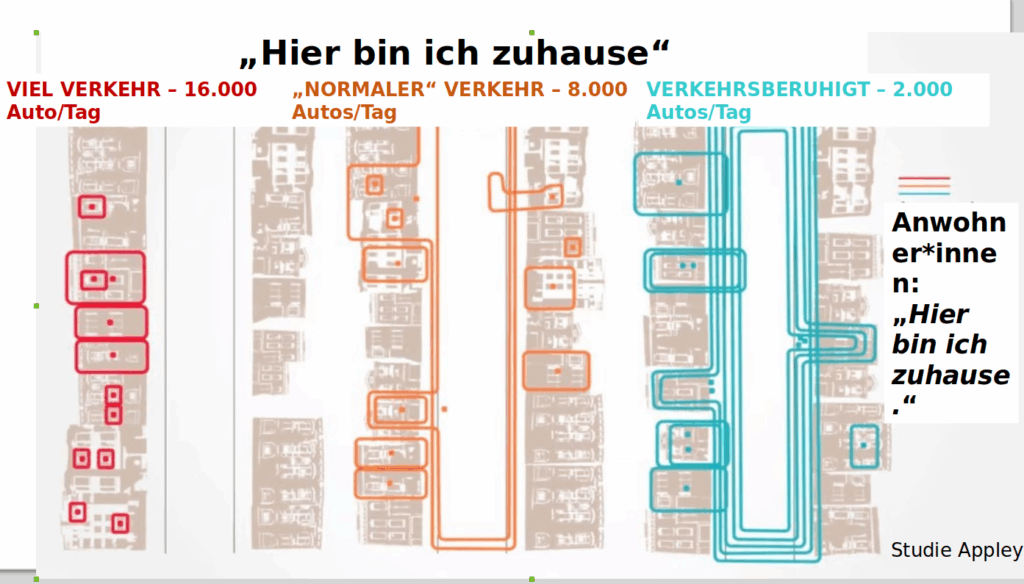

Jetzt zur nächsten Graphik:

Hier haben die Anwohnenden eingezeichnet, wo sie wohnen und wo sie sich zuhause fühlen.

Auf der vielbefahrenen Straße empfinden einige ihren Wohnblock als ihr Zuhause, die meisten aber ausschließlich ihre Wohnung.

Im Straßenzug mit mittlerem Auto-Verkehrsaufkommen wird das Zuhause schon weiter gefasst. Einige empfinden sogar die ganze Straße als ihr Zuhause.

Auf der verkehrsberuhigten Straße – also deutlich weniger und langsamer Durchgangsverkehr – ist das Zuhause für die meisten nicht auf die eigene Wohnung oder auch den Wohnblock beschränkt. Der gesamte Straßenzug wird als Zuhause empfunden.

Wenn man drüber nachdenkt, macht das Sinn, denn „Zuhause“ ist der Ort, an dem ich mich aufhalte, der mir vertraut ist und wo ich mich zugehörig und zuständig fühle. Außerdem habe ich die Möglichkeit, mein Zuhause aktiv zu gestalten.

Und das bringt mich zu der Straße, in der ich wohne: Das ist eine kleine Straße in Heidelberg-Kirchheim. Und obwohl der Durchgangsverkehr recht gering ist, findet wenig Leben auf der Straße statt. Die Straße ist weitgehend eine Asphaltwüste, in der auf jeder freien Fläche Autos parken.

Aber einmal im Jahr ändert sich das: Seit einigen Jahren halten wir dann eine der Flächen, wo sonst Autos parken, frei und organisieren ein Nachbarschaftsfest – ohne großen Aufwand: Wir stellen Bänke und Stühle, Sonnenschirme und Pflanzen auf und alle, die kommen, bringen etwas mit: etwas zu trinken, zu essen, Spiele. Und so sieht das dann aus.

Diese Treffen – wohlgemerkt nur ein Mal im Jahr – haben in unserer Straße etwas bewegt. Das Zusammensitzen, einander beim Namen kennen und dass wir ein – wenn auch temporäres – gemeinsames Wohnzimmer auf der Straße haben, hat uns mehr zusammen gebracht – auch an den anderen 364 Tagen im Jahr.

Mit diesem Beispiel möchte ich zeigen, was der Straßenraum – also der öffentliche Raum, der ja für die Nutzung aller gedacht ist – für Möglichkeiten bietet. Und ich möchte die vermeintliche Zwangsgleichsetzung “Straße = Auto” ins Schwanken bringen.

Diese Gleichsetzung ist in unseren Köpfen, und auch in den Köpfen derer, die für die Gestaltung unserer Städte zuständig sind, also Politik und Verwaltung. Und wenn dann trotzdem mal beschlossen wird, die Geschwindigkeit für den Autoverkehr zu reduzieren oder irgendwo eine Bank aufzustellen oder einen Baum zu pflanzen, wo aktuell ein Parkplatz ist, gibt es massive Gegenwehr aus der Bevölkerung.

Das ist die klassische Abwehr bei Veränderungen. Wenn wir anfangen, den Straßenraum vielfältiger zu nutzen – wenn auch nur testweise – werden die Möglichkeit, die er uns bietet, sicht- und spürbar.

Wir wissen ja eigentlich, dass Kontakt mit anderen, mehr Begrünung und weniger Lärm Städte lebenswerter machen und uns gut tun – psychisch und physisch. Wir wissen es und unzählige Studien belegen es – und nicht erst seit gestern. Die Studie von Appleyard ist von 1969 – das war vor mehr als 55 Jahren.

Wenn wir den öffentlichen Straßenraum Heidelbergs anders nutzen wollen, müssen wir zeigen und erlebbar machen, wie sich das anfühlt. Und das geht nur, indem wir es tun.

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.